تحكي مذكرات “الزغبي المنحوس” ما عاشه يساري مغربي في سنوات الرصاص منذ تنشئته وقطيعته الأولى مع “ثقافة الأم” إلى اعتقاله وتعذيبه، مرورا بطباعة المناشير السرية، وصولا إلى من رافقهم في مسيرته التي مر فيها من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة “23 مارس”.

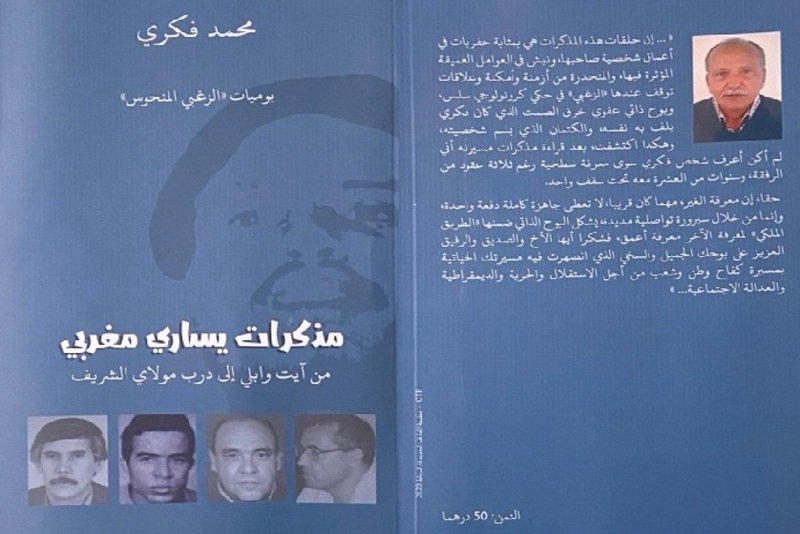

جاء هذا في كتاب جديد لمحمد فكري معنون بـ”مذكرات يساري مغربي: من آيت وابلي إلى درب مولاي الشريف”، صدر عن بابل كوم-الرباط.

وترافق هذه المذكرات، التي تقدم شهادة على تأسيس اليسار الجديد بالمغرب، تقديمات ثلاثة، وقعها أحمد الحجامي، وإبراهيم موطى، وعبد الجليل طليمات، تشرح مضامين المذكرات، وتبسط أهميتها، وأوجه جدتها.

وتحضر فيها ملاحق، أوردها الكاتب تعريفا بعدد من المحطات والشخصيات المهمة، كما عرفها عن قرب أو عن بعد، مثل: محمد الحبيب الفرقاني، وموريس بوتان، ومحمد بن العربي العلوي.

ولا يحكي محمد فكري سيرته بصيغة المتكلم، بل على لسان شخصية “الزغبي المنحوس”، منذ فتح عينيه بواحة آيت وابلي الصحراوية، القريبة من مركز أقا، حيث بدأ وعيه في التشكل بفعل تاريخ القرية مع مقاومة الاستعمار. ثم في مكان عمل والده بمنطقة زعير، التي كان يستحوذ المعمرون الفرنسيون على مساحات واسعة من أراضيها، والتي وجد فيها من لا يهتم بالشعائر الدينية، باستثناء عيد الأضحى وصلاته، فيأكل علانية في رمضان وقت الحصاد، في مقابلة أولى بين مسقط الرأس والبيئة الجديدة.

ومن سادية “حُفّاظ وطُلْبة” كانوا ينفسون عن نقص فهمهم وضعف شخصيتهم بالضرب بحجة الحرص على حفظ القرآن دون تلكؤ، إلى تواطؤ أبيه الذي ضربه أينما اتفق، وقيد رجليه بقيد للبغال، بعد هربه من “المسيد”، يقدم الراوي الأسباب الأولى التي جعلته يكره كلمة “فقيه” وما يحفظ، وغذت سعيه إلى الهروب والانعتاق، ولو ختم القرآن وأعاده اثني عشر مرة.

وتقدم المذكرات فكري بوصفه مبتليا بالسياسة منذ صغره، تلتقط أذناه بعض أحاديث الكبار، التي من بين ما رسخ في ذهنه منها اسم عبد الكريم الخطابي، قبل أن يستوعب مع مرور الأيام والشهور عمل الشيخ و”الجرّايا” الذين يتتبعون حركات الناس وسكناتهم، ولهم حرية التصرف أكثر من الباقين.

ثم استشعاره وجوم والده، وعدم اكتراثه بذبح أضحية العيد، بعدما طلب شخص مقرب من الاستعمار من المصلين نصرة السلطان محمد بن عرفة (بعد نفي محمد الخامس من طرف الاستعمار).

وتتوالى على مسامع فكري الطفل أخبار وضع قنبلة في منطقة من مناطق المغرب أو الجزائر، وقتل متعاون مع المعمرين الفرنسيين في أخرى، وأصوات القنابل التي سمعها وهي تلقى على قبائل السماعلة وواد زم، بعدما مرت الطائرات على مقر سكناه.

ويعرج الرواي على لجوء فكري إلى جده، الذي كان زعيم القبيلة قبل الاستعمار وقاد مقاومتها ضده ونفي قبل أن يعاد رمزيا دون سلطة، قائلا إن هذا القرب منه، بحكم معرفته القراءة والكتابة، مكنه من قراءة الرسائل الواردة إليه، ومعاملاته، وقراءة الجرائد عليه، مثل “السعادة”، التي كانت قريبة من الحماية الفرنسية، وعرف عبرها أخبار المقاومة التي انطلقت منذ نفي السلطان، ثم “الوداد”، فجهاز الراديو؛ “مدرسته التي تعلم منها جغرافية البلدان، ومعنى حب الأوطان، والفرق بين استعمار البلاد واستقلالها”.

ومن بين ما نجده في هذه المذكرات شهادة عن مغرب ماض، كان ملاح اليهود فيه عامرا، كما لاحظ في إحدى الدواوير المجاورة له،، وفي مركز أقا حيث رأى المغاربة اليهود يشتغلون في إصلاح “سروج” الدواب، والبيع، “كباقي الناس”، ليزيد معلقا: “لولا تدخل الصهيونية العالمية، لما غادر اليهود وطنهم الذي (…) كانوا جزءا من نسيجه (…) ولكن يد الصهيونية المجرمة اقتلعتهم من جذورهم، وأوهمتهم بالوطن البديل”.

وتستمر حكاية محمد فكري حول بدايات تفتق وعيه، ومسيرته الدراسية، إلى أن يصل مرحلة عودة السلطان محمد الخامس. ليتحدث بعد ذلك عن استمراره في قراءة الجرائد، التي كان من بينها “التحرير”: “خبزه اليومي، فيمكنه أن يصوم عن الأكل اليوم كله، ويصعب عليه أن يصوم عن جريدة التحرير”.

وتمضي الأيام، فيجد فكري نفسه لأول مرة داخل مقر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالرميلة، حيث كانت تقام عروض سياسية تثقيفية. وهو الحزب الذي سيستقر بعد ذلك بمقره الإقليمي بمراكش، والذي “لم يكن يتسم بالمركزية التنظيمية الصارمة، بقدر ما كان تجمعا لعدة تيارات أو مجموعات أو شخصيات، إن كانت لها وحدة في الهدف، فقد كان لكل منها خلافات كثيرة في طريقة الوصول إليه”.

وتقف مذكرات فكري عند بعض أنوية اليسار الجديد في المغرب، مثل جمعية الرابطة الفكرية، مشتل الأطر، والحركة الطلابية في نهاية الستينات ومطلع السبعينات، حيث عرفت أوجها، كما تتحدث عن مداومته على مقر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وتسلمه مفتاحه، ليدأب على فتحه صباح مساء.

ويعرج السارد على مرحلة “توحيد الحلقات الماركسية” سنة 1970، ثم بداية الاعتقالات في صفوفها بأحمد حرزني، ومن كان على تواصل معه، ثم (المعطي) سيون أسيدون، وحميد الزرورة، ومحمد باري، ومحمد البردوزي، وعبد اللطيف الدرقاوي، ومجموعة أنيس بلافريج، وتوفيقي بلعيد، والخطبي، وبلخضر، ومحمد شبعة، وعبد الجليل الدرج، إضافة إلى مجموعة عبد اللطيف اللعبي، عبد الحميد أمين، وعلي أفقير.

هذه الاعتقالات نجا الكاتب منها بفضل صاحب متجر للمواد الغذائية، قال له إن الشرطة جاءت تسأل عنه بشقة كان يتردد عليها، وأوصل إليه رسالة لرفيقه السمهاري يحذره فيها التردد على عدد الأماكن.

وبعدما هدأت الأمور، يفصل فكري الحديث عن لقاءات إعادة اللُّحمة، والتحضير لنشرة داخلية، ويتحدث عن ارتباطه الإنساني القوي، العابر للسياسية، مع عبد السلام المودن، وعن العمل السري، وكتابة المناشير. إلى أن أتى ما لا بد منه.

في مطلع الحديث عن اعتقاله في اليوم الثاني من شهر نونبر سنة 1974، من مقر اللجنة التقنية التي كانت تسهر على إعداد وثائق ومنشورات منظمة 23 مارس، يكتب محمد فكري: “تحياتي لكل رفاقي الذين عشت معهم معاناة المعتقل والسجن. وسلاما لأرواح الذين غادرونا وذهبوا في رحلتهم الأبدية… وهذه أيامنا تُداولنا، وسنستمر رافعين رؤوسنا دوما، لن نستسلم وسنصمد حتى النهاية”.

هنا، تبدأ حكاية درب مولاي الشريف مع “الوجبة الدسمة” الأولى من التعذيب الذي يذوقه الكل بالتساوي، لا فرق بين كبير وصغير، ولا بين امرأة ورجل؛ “فهم يؤمنون بالمساواة ويطبقونها!”. ويتذكر الراوي قسوة تعذيب الجلادين من أجل معرفة أسماء مَن لم يعتقَلوا بعد، ويستعيد أنين عبد اللطيف زروال بعد تعذيب قاس قبل أن يؤخذ إلى المستشفى لخطورة وضعه الصحي (توفي بسبب التعذيب وعمره 23 سنة).

ولا يتوقف فكري عند مأساة ما عاشه وراء القضبان، بل يتحدث أيضا عن الصمود والأمل ولحظات السلام التي تلي شدة الألم، مستعيدا “تكيف المعتقلين مع الوضع الجديد”، وإيجادهم وسائل للصمود و”الحفاظ على الذات”، و”التمسك بالحياة رغم قساوة الظروف”.

ويكتب فكري: “حولنا ما نحن فيه إلى كوميديا أبطالها الجلادون وحراس المسلخ، والمتفرجون نحن…”، واختُرعت أسماءٌ لحراس المسلخ، بناء على أصواتهم. ونظم صلاح الوديع وعبد القادر الشاوي الشعر، وعبد الله زعزاع الزجل، وغنى ونكّت البعض، وركز آخرون جهدهم في التفكير في سبيل خروج القوى التقدمية من أزمتها، والتفافها حول برنامج للإنقاذ والثورة الوطنية الديمقراطية.

ويغادر السارد أحيانا ليبسط الكاتب تعليقاته على المرحلة: “جهاز البوليس السياسي الذي اعتاد فبركة تهم كبرى للمناضلين التقدميين، الاتحاديين على الخصوص، مثل حمل السلاح، ومحاولة قلب النظام بالقوة والمس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وجد نفسه في حالة المعتقلين مثل السارد، في مشكل آخر لا يفقه فيه شيئا (…) أمام أشخاص يحملون أفكارا، وأداة اتهامهم كومة من الأوراق والكتب والمجلات، استعصى عليهم (البوليس) فك ألغازها وفهم معناها”.

كما يكتب فكري، في فقرة تبعث على كثير من التأمل: “حين قرأت ما كتب عن تازمامارت أو تكنيت وأكدز، وما عاشه رفاقنا في معتقل أنفا والكوبريس… اعتبرت ما عشناه نزهة وإقامة في نزل من خمسة نجوم”.

ويتذكر المسجون الجلاد الجبليّ الذي كانوا يسمعونه أحيانا يرتل سورا من القرآن بصوت جميل، فيقول: “سبحان الذي جمع الخبيث والطيب في ذات واحدة”. كما يتحدث عن استثناء كانَه “الفلّاح” الذي قال لهم، في مرات قليلة التي حرسهم فيها، إنه وجد في هذا المكان رغما عنه، فلن يضرهم ولن ينفعهم، ولكنه يتعاطف معهم؛ فكان يترك لهم حرية الكلام مع بعضهم ويسمح لهم بتخفيف غطاء أعينهم.

ويزيد الكاتب متحدثا عن “الفلاح”: “كان يحرسنا خوفا من أن يرانا الجلادون السيئون، ونحن بدورنا نخاف عليه ونحرص ألا يمسه سوء بسببنا. تحية لهذا الإنسان الذي لم يستطيعوا قتل بذرة الإنسانية داخله، وتحويله إلى وحش كاسر. فسلام عليه حيا أو ميتا، إن كان حيا أتمنى له الصحة والعافية وطول العمر، وإن كان ميتا عليه الرحمة والسكن في جنة الرضوان”.

بعد بصيص أمل كاذب، وجد فكري نفسه في معتقل “غبيلة”، حيث خاض مع معتقلين آخرين معركة الإضراب عن الطعام، وهنا توقف أيضا عند حارس من حراس السجن اسمه “با دودو”، كان يتصرف بإنسانية رغم التعليمات الصارمة، ليسترسل معلقا: “مثل هؤلاء المواطنين البسطاء الذين يقدمون خدمات جليلة، رغم أنها قد تبدو بسيطة في وقتها، يجب علينا عدم نسيانهم، وتخليد أسمائهم في سجلات التاريخ”.

ولا تمضي صفحات الكتاب دون تعبير عن عرفان الكاتب، ورفاقه، لـ”التضحيات الجسيمة لطرف أساسي في معركة المعتقلين السياسيين”، هو الأمهات، اللائي “تواجهن مع البوليس، واعتصمن في مقر وزارة العدل، ولم يخضعن للتهديد والوعيد”.

وتتضمن مذكرات يساري مغربي فصولا عن المغرب وتاريخه، ومسار تجربة اليسار بالمغرب، وأعطاب الإنسان، وحكايات عن العقد والجهل المركب والتوحش و”تفاهة الشر”، وعن العمل أيضا والأمل ومد يد العون، وعن “إرادة الحياة التي لم يستطيعوا قتلها فينا”، بتعبير “الزغبي المنحوس” محمد فكري.