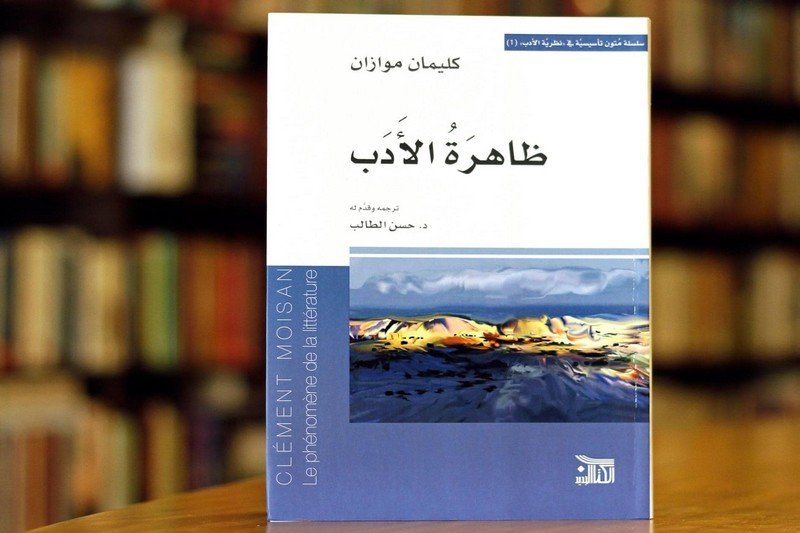

عن “دار الكتاب الجديد المتحدة” ببيروت، صدرت حديثا الترجمة العربية الكاملة لكتاب “ظاهرة الأدب”، لكليمان موازان، التي أعدها الباحث والمترجم حسن الطالب.

والكتاب، وفق ورقته التقديمية، “ثمرة نقاشات وجدالات، وخلاصة نظرية وتطبيقية شملت مناحي متعددة من مجال البحث في الظاهرة الأدبية باعتبارها ظاهرة إنسانية ملموسة تشتغل آلياتها ضمن نسق أدبي سوسيولوجي يشمل الثقافة والنشر والقراء، وتنظيم المعارض والجوائز الأدبية والصالونات الأدبية والتلقي والمدرسة والجامعة.”

ومؤلف الكتاب كليمان موازان، وفق المصدر نفسه، “مولود عام 1933 وهو أستاذ مبرز بجامعة لافال بمونتريال، ودكتور في الآداب بجامعة السوربون، قضى معظم مساره العلمي مدرسا وباحثا بجامعة لافال، وانتخب عضوا بارزا في الجمعية الملكية لكندا عام 1980. وهو من المنظرين المعروفين دوليا في حقول نظرية الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن، وأحد أعمدة الجمعية الملكية للأدب المقارن في كندا، وأستاذ (…) في مركز البحث في الأدب الكيبيكي والكندي وتاريخهما بجامعة لافال بمونتريال.”

وتزيد الورقة: “يمكن اعتبار كتاب “ظاهرة الأدب” خلاصة لجهوده وأبحاثه الكثيرة في تأمل الأدب بوصفه ظاهرة حية”، مضيفة: “والحقيقة أن القارئ سوف يلاحظ منذ الصفحات الأولى أن الكاتب يريد بسط قضية محددة، ويريد أن يثبت بالدليل ملموسية الأدب، وواقعيته نشاطا فعليا حاضرا ومتجليا على عدة مستويات، في الفضاء والكتاب المدرسيين، في الصالونات الأدبية، في الجوائز الأدبية، خاصة الشعر والرواية، في البرامج الإذاعية التلفزية، وفي الصحف والمجلات”.

ثم يصل الكاتب أخيرا، وفق الورقة، إلى “حقيقة” أو “جوهر” معين “يخلع عنه ألوان اللبس والغموض التجريدي، الذي يلفه منذ زمن طويل، وكأن الباحث قد استشعر خطر مآل الأدب اليوم في مجتمعات يطبعها التحول من المكتوب إلى المرئي، ومن ثم أراد أن يتتبع كيفيات تجلي الأدب في المجتمعات بوصفه ظاهرة ملموسة قابلة بأن تقتفى آثارها وتجلياتها في أوساط مجتمعية مختلفة، وإن اقتصر البحث هنا عن الأدب بمعناه الشامل دون تمييز بين الأدب الراقي أو الأدب الهامشي، أو من الدرجة الثانية”.

ذلك لأن للأدب، كما تذكر الورقة، “دور اضطلع ولا يزال يضطلع به في الرقي بعقول الناس، ومعالجة مشكلاتهم الحياتية، بوصفه جزءا لا يتجزأ من وجودهم الهوياتي والتاريخي والوطني والسياسي، إلى حد أنه صار حديث الناس والأسر حول موائد العشاء”، ومن هنا “نفهم حضور كلمة الظاهرة في العنوان، التي تحيل كما هو معلوم إلى المفهوم الفلسفي الشهير في فلسفة هوسرل، الفيلسوف الظاهراتي الذي بسط أسس هذا التوجه الفلسفي في كتابه: مدخلٌ عام لفلسفة ظاهراتية خالصة (1913).”

وتذكر الورقة التقديمية أن المؤلف يستعيد في كتابه المترجم “جهود منظرين كبار من أمثال لانسون وجاك ديبوا، وه. ر. ياوس، وبيير بورديو، وسيغفريد شميدت، وبول ريكور، وهيدن وايت، مؤكدا أن الأدب كظاهرة، جزء لا يتجزأ من المعرفة الإنسانية التي ستصمد أمام سطوة التكنولوجيات الرقمية، وأن الكتاب الأدبي سلطة لا يمكن بأي حال من الأحوال إفراغها من تأثيرها وسحرها وإغوائها؛ لأنها تخاطب جانبا خفيا ظلت الفلسفة وعلوم الإنسان تداعب عتباته بالفكر، فيما هو يداعبه بالشعور والحس والذوق كعناصر مركوزة في طبيعة البشر.”

ويقترح الكاتب نظرية “الأنساق المنفتحة” بكونها “إطارا في ربط الأدب بمجموعة من القطاعات التي تحدد قيمته كمعرفة موضوعها الظاهرة الأدبية، وطارحا سؤالا عن واقع الأدب في المجتمعات المعاصرة، هو: هل هناك ظاهرة للأدب؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي هذه الظاهرة؟” (…) وعموما هل تستجيب فكرة الأدب، التي نتتبع تطورها وتحولها خلال القرون، لفكرة الظاهرة؟ وإذا كان الحال كذلك، فأين يتجلى تحققها بغية الإمساك بالمفهوم في مراحله التاريخية على اختلافها؟”.

إذن، يحاول الكتاب “تسليط الضوء، بما فيه الكفاية، على هذا الموضوع من خلال الإمساك بجزئياته وتفاصيله التي تكونه، ومن ثم يبني حلقة تعتبر هنا بمثابة جسر عبور من الكلي إلى الجزئي، من العام إلى الخاص. فالظاهرة الأدبية، بوصفها الموضوع العلمي للتاريخ الأدبي، تختزل أسئلة ثلاثة: أين؟ ولماذا؟ وكيف؟ متعلقة بتحققات الأدبي في مجتمع معين، ومن ثم تحديد ماهية الموضوع الأدبي وطبيعته، ومكوناته بوصفه حقيقة مادية، وحقيقة إنسانية وفردية وجمالية وشكلية، بقدر ما هو رهين في وجوده وتحققه بشروط أخرى سياسية واقتصادية وتاريخية وقانونية.”

ويعتبر الكاتب أن الكلام عن “ظاهرة للأدب” أمر بدهي، وتحصيل حاصل، “مادام أن كل إنتاج لفظي مشروط، كمسلمة، بوجود مجتمع، أو ظواهر اجتماعية، تشكل فيه النصوص الأدبية خاصة، والإنتاجات اللفظية عامة، أحد أبرز تجلياته، إلى جانب تجليات أخرى لا تقل أهمية مثل اللغة والدين والثقافة، ومن ثم نتحدث عن ظاهرة محكومة بقواعد للإنتاج والتلقين، وعن معايير ومبادئ تقوم بتوجيه “الفاعلين والمؤسسات والخطابات والمقتضيات (مقتضيات اللحظة التاريخية)، لتفسح المجال إلى نشوء نسق متضمن لآليات تفكيكه وتلقيه”.

هذا النموذج، تضيف الورقة، “يستحضر نماذج للبرهنة على قيام تحليل كلي ومقنع، يتمتع بنوع من الصدقية والعلمية، من خلال الملاءمة بين ما يسميه موازان، من جهة، النسق المفهومي المشتمل على عدد من المفاهيم والتصورات والأفكار، ويخضع لتنظيم عقلاني ولسلطة العقل، مع استجابته في الوقت نفسه لحقيقة واقعية وملموسة، ومن جهة أخرى بين النسق الملموس، ممثلا في الظاهرة الأدبية، الذي يتكون من عناصر مادية ملموسة أو طبيعية قابلة لأن ترى وتشاهد”.

ويرتكز تصور المؤلف على “الانطلاق من البحث التجريبي في مقاربة الظاهرة، من خلال تساؤل صاغه على النحو التالي: “هل هناك ظاهرة للأدب؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي هذه الظاهرة؟ كما يتعلق الأمر بأن أدرك، بالواقع المحلل بدقة، أي إجابة يمكن تقديمها لهذا السؤال؟ وإذا كانت هذه النظرية موجودة، فإن البحث التجريبي هو من سيزودنا بها. وعموما هل تستجيب فكرة الأدب، التي نتتبع تطورها وتحولها خلال القرون، لفكرة الظاهرة؛ وإذا كان الحال كذلك، فأين يتجلى تحققها، بغية الإمساك بالمفهوم في مراحله التاريخية على اختلافها؟”.

وينصب التساؤل، هنا، حول “جوهر الأدبي وحقيقته عبر العصور والأزمنة؟ وكأن السؤال عن طبيعة الأدب وماهيته سؤال لا يكاد يستنفد معانيه على الرغم من الجهود التي بذلها كل من سارتر في كتابه الشهير “ما الأدب؟” وييف بونوفوي في كتابه “دفاعا عن الأدب”، وكامي روي في كتابه “عن الأدب”، وكلها كتب حاولت الاقتراب من جوهر الأدب ووظيفته داخل المجتمعات، إما بالوقوف عند أدواره التاريخية عبر العصور، أو بإغراقه في تأملات فلسفية وميتافزيقية.”