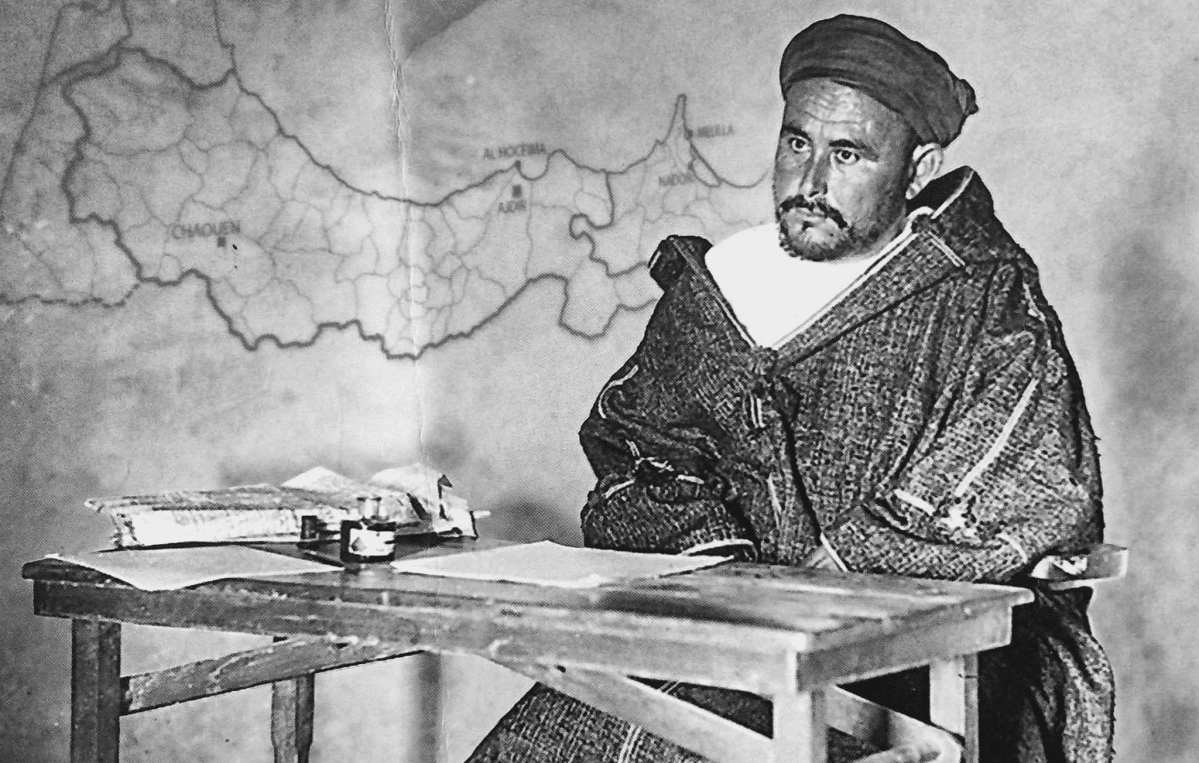

يدعو المؤرخ امحمد جبرون إلى قراءة نقدية لتاريخ المقاومة المغربية في الرّيف ضد الاستعمار الإسباني، ولتقديرات رمزها وقائدها محمد بن عبد الكريم الخطابي، بعيدا عن “الملاحم المسطّرة والمتداولة والمتوارثة” التي يقول إن معظمها يصبّ في “التمجيد والأسطرَة” مما يؤدي “بطريقة غير مباشرة إلى تزييف الوعي التاريخي لدى الجيل الجديد، وإنتاج ممارسات خاطئة”.

جاء هذا في مقال للأكاديمي المغربي امحمد جبرون عنونه بـ”هل أخطأ الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في قيادة المقاومة؟”، ورد فيه أنه رغم الاهتمام والعناية اللتين حظيت بهما المقاومة الريفية على مدى قرن تقريبا، يبقى ضعيفا المنزعُ النقديُّ في دراستها، وتقويم مسارها، خاصة لدى المغاربة. ممّا جعل “بعض صفحات تاريخ هذه المقاومة غامضة، وبعض القضايا مغفلة أو متنازعا بشأن الجواب عنها”.

من بين هذه القضايا، وفق جبرون، موقف محمد بن عبد الكريم الخطابي، والمقاومة الريفية بشكل عام، من “الوحدة الوطنية، ومن سيادة السلطان المولى يوسف (والد الملك محمد الخامس)، أو بعبارة أخرى، هل كانت نية «جماعة مولاي امحند» تأسيس دولة مستقلة في الريف وتفكيك الوحدة الترابية المغربية أم أنها كانت تطمح لتحرير كامل المغرب من الاحتلال؟”.

ويرى كاتب “تاريخ المغرب الأقصى” أن “تناول ثورة الريف وسيرة أبطالها” تمّ “بروح وحماس وطني زائد، سواء من طرف المؤرخين أو الإعلاميين”، وهو ما “أضر بها كثيرا، وغطى على بعض أخطائها أو على الأقل سوء تقدير قادتها للظرف”، كما أدى إلى تأييد “قراءتهم الحالمة للواقع، وتغييب الكثير من الحقائق”، مما ينتج عنه “بطريقة غير مباشرة؛ تزييف الوعي التاريخي لدى الجيل الجديد، وإنتاج ممارسات خاطئة.”

وعن أسباب العودة إلى تاريخ المقاومة بالريف، يذكر المؤرخ أنها قد تكون “غير مُلحّة، وغير مطلوبة، أو ضررها أكبر من نفعها”، ثم يستدرك قائلا: “الواقع، وللأسف، يؤكد يوما بعد آخر، أن أجيال اليوم، وخاصة المتطلعة لتحسين أوضاع الريف وكرامة أهله، تعيد بشكل أو آخر أخطاء الثورة الريفية، وتكرر مواقفها بصورة غير مباشرة”.

ويزيد المؤرّخ قائلا: “أمست هذه «الثورة المبجلة» أيديولوجية محلية تغذي أحلام الكثير من الشباب، وتدفعهم بالاتجاه الخطأ، ومن ثم، بعد مرور قرابة قرن من الزمان على استسلام محمد بن عبد الكريم الخطابي للفرنسيين في 26 ماي من سنة 1926، من المناسب جدا فسح المجال أمام نقاش تاريخي جاد حول المقاومة المسلحة المغربية بشكل عام: مالها وما عليها، بما فيها الثورة الريفية بعيدا عن أيديولوجية «قدماء المقاومين»”، وهو السياق نفسه الذي يجيز “التساؤل: هل كان قدرا محتوما المصير الذي انتهت إليه الثورة الريفية؟”.

ويذكر جبرون أن محمد بن عبد الكريم الخطابي “استسلم بعدما أمست مسألة اعتقاله أو قتله مسألة وقت ليس إلا، فلجوؤه إلى زاوية أسندال عند صديقه احميدو الوزاني في بني يطفت، تَمَّ بعد أن انهارت قواته في مختلف الجبهات، وما تبقى تحت يديه من رجال المقاومة لم يكن يتيح له أية إمكانية للإفلات من الاعتقال أو الموت، بالنسبة له وللدائرة الصغيرة المحيطة”، خاصة “بعد استسلام عدد من القبائل، والتحاق عدد من القواد المحليين بالإسبان والفرنسيين، بل والأهم من ذلك بعد انضمام فريق من قبيلة بني ورياغل بزعامة سليمان الخطابي للإسبان”.

ويذكّر جبرون بما قدّمه الريف، وما انضم إليه من قبائل جبالة في الجنوب والغرب، من آلاف الضحايا، الذين “تحملوا شتى صنوف التنكيل والتقتيل، ولعل أقساها الموت اختناقا أو بمضاعفات أمراض ناتجة عن القصف باستعمال قنابل الغاز السام”، علما أنهم أَلحقوا “هزائم متكررة بجيوش الإسبان، وقتلوا منهم الكثير”، وكانت “معركة أنوال صيف 1921 من أبرز الضربات وأقساها التي تلقاها الإسبان في تاريخهم الاستعماري الطويل.”

لكن، في المقابل، يذكر المؤرّخ أن قيادة الثورة الريفية لم تحقّق “أيا من المطالب التي نادت بها، والتي كانت سببا في جمع القبائل والناس عليها، فلا استقلال ذاتي، ولا تام، ولا جمهورية، ولا حماية لثروات الريف.. ولا أي شيء”، وهو ما “اضطرت (معه) في النهاية للتفاوض على سلامة الزعيم وعائلته، والمقربين منه، بعد أن فقدت كل إمكانية للاستمرار في الحرب والمقاومة.”

ويرى امحمد جبرون أن هذا المصير “كان يمكن تفاديه لو أن قيادة الثورة الريفية، وعلى رأسها محمد بن عبد الكريم الخطابي، أحسنوا قراءة اللحظة التاريخية”، ولو “اتُّخذ الموقف الصحيح من التاريخ والحاضر والمستقبل”.

من أبرز هذه “الأخطاء التي وقعت فيها الثورة الريفية”، حسب المصدر ذاته، الموقف “من السلطان والمخزن أو الوحدة تحت سيادة السلطان، وسوء قراءة الموقف الدولي من المقاومة وحركة التحرر بشكل عام في عقد الثلاثينيات.”

ويسترسل جبرون مقدما قراءته: “فيما يتعلق بالموقف من السلطان والمخزن، كانت الثورة الريفية بزعامة الخطابي لا تعترف في بدايتها بشرعية السلطان المولى يوسف، ولا يهمها وجوده من عدمه، وقد صرح الأمير الخطابي في أكثر من مناسبة «إن الشيء الوحيد الذي يهمنا اليوم ليس وجود سلطان في المغرب ولكن الاستقلال التام»”. وهو ما توجُّه من أبرز العلامات المعبّرة عنه “خطوة تأسيس الجمهورية الريفية، بكل شارات وعلامات السيادة المتعارف عليها من عَلَمٍ، ونقد، وميثاق (دستور)”.

ويضيف الكاتب: “الأسوأ من هذا، كما أورد ذلك محمد حسن الوزاني (من زعماء الحركة الوطنية ومن أبرز كتّابها)، أن قيادة الثورة الريفية أصدرت بيانا خاطبت من خلاله العالم، وتتوفر نسخته باللغة الإنجليزية (…) حول الاعتراف بدولة الريف”، حيث عرّفت الريف “ككيان تاريخي مستقل عن باقي تراب المملكة المغربية، وذلك سنة 1923، وهو ما علق عليه محمد بن الحسن الوزاني بالقول: «فالمغرب منذ أقدم العصور كان وحدة متماسكة لا فرق بين شماله وجنوبه، وشرقه وغربه، وقيام حركة ثورية في أي جهة منه عبر تاريخه ضد الحكومة المركزية، لا يعني مطلقا أن الجهة الخارجة عن السلطة المركزية تعتبر قطرا منفصلا عن المغرب كوطن وأمة»”.

ويذكر جبرون أن “الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة في معركة أنوال، والصدى الوطني والدولي الكبير الذي اكتسبته”، عرفا “سوء استثمار” أو “شططا في الاستعمال” أدى إلى “نتائج عكسية”، حيث رفض الأمير محمد بن عبد الكريم “تمكينه من السلطة في الريف، والتمتع باستقلال ذاتي تحت سيادة السلطان (…) وتشبث بمطلب الاستقلال التام، وهو ما لم يتحقق، وكانت ترفضه رفضا قاطعا كل من إسبانيا وفرنسا.”

موقف الخطابي هذا، يضيف جبرون، “تغير بشكل جذري بعد ذلك، وخاصة بعد أن أحس بقرب الهزيمة، وأن السلطات الاستعمارية مصممة على إخضاع الريف، فأرسل مبعوثه القائد حدو إلى السلطان في فاس في فبراير سنة 1926، وأعلن استعداد محمد بن عبد الكريم الخضوع له، لكن الوقت كان قد فات، ورجع السفير خالي الوفاض، فما كان متاحا أمامه قبل سنتين أمسى مستحيلا ربيع سنة 1926، وعرضت على الأمير الخطابي شروط جديدة، تطلب منه التنازل عن السلطة ومغادرة الريف، وخضوع هذا الأخير للسلطان.”

كما يسجل الكاتب أن قيادة هذه المقاومة في الريف “أساءت قراءة اللحظة الدولية وموازين القوى بعد الحرب العالمية الأولى”، بتعويلها على “الوساطة والدور الإنجليزي وعصبة الأمم لتحقيق مكاسبها”، وتعويلها في لحظة من اللحظات على “الدور الفرنسي لدعم مطالبها، مستغلة سوء التفاهم التكتيكي بين الإسبان والفرنسيين حول مصير الريف، والأطماع الفرنسية في الريف”.

وبالتالي، لم يكن هناك وعي، عمليّا، بأن “احتلال المغرب، وتقسيمه بين حمايتين تحت سيادة السلطان هو قرار-مؤامرة دولية حيكت بالنهار وليس بالليل، في عدد من المؤتمرات والاتفاقات العلنية بين عدد من القوى الرأسمالية والإمبريالية المعنية بالمسألة المغربية، ومن أبرزها: فرنسا، وإنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، بل وحتى أمريكا، ومن أهمها مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906″، وبالتالي “كان مستحيلا على قيادة الثورة الريفية وجهادها قلب هذا «القدر»، فالتسويات الاستعمارية، والاتفاقات الثنائية بين أطراف الاستعمار كانت أقوى من ثورة الريف وأدائها الميداني.”

كما يسجل جبرون ما تظهره القراءة التاريخية من عدم وعي، أو ضعف في الوعي، بأن “مصير الريف والمغرب بشكل عام في هذا التاريخ لم يكن يتحدد على الأرض المغربية، ولم يكن مرتبطا بطبيعة أداء المقاومة المغربية، بل كان يتقرر داخل أروقة وزارات الخارجية في العواصم الأوروبية، ودون أدنى اعتبار للصوت المغربي”؛ لذا، في ساعة الحسم، تحالفت “قوى كل من فرنسا، وإسبانيا، وإنجلترا (الأسطول)، وألمانيا (السلاح الكيماوي)، وأمريكا (الطيارون)، للقضاء على الثورة الريفية، وفُرِضَ الاستسلام على قادتها ورجالها.”

ويجدد جبرون في ختام نصّه التذكير بمقصد “التنبيه إلى بعض الأخطاء أو سوء التقدير الذي وقعت فيه قيادة الثورة الريفية، والذي للأسف لا زال البعض بصورة أو أخرى يعيدها أو لا ينتبه لها”؛ لأن “الوقوف على هذه الأخطاء والوعي بها، يحتاج منا قراءة موضوعية، نقدية لتاريخنا، تؤسس لوعي تاريخي إيجابي وبناء، وعي يعتبر أن الوحدة الوطنية، والتعامل الذكي مع الفاعل الدولي، سلاحنا الفعال لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.”