يطل التراث الثقافي بالمدينة العتيقة لمراكش من كل “حومة”، ومنها ما لم يسلط عليه المختصون المعاصرون مناهج البحث والتنقيب، باستثناء إشارات قليلة في كتب المؤرخين المغاربة القدامى أو الباحثين الأجانب. ومن المستحيل حماية كل هذه المعالم التاريخية دون تدوين قصصها، نظرا لقيمة الرأسمال الثقافي الذي يحتاج بعضه إلى العناية اللازمة.

في كل مكان بمدينة مراكش العتيقة، التي كانت قاعدة ملك العديد من الدول ومقر سلطانها وكرسي خلافتها، من قبيل السعديين، تشم رائحة حساسيتنا الثقافية. فبمجمع باب دكالة والمواسين كشكول متناغم، فالمسجد تحيط به مرافق متنوعة وظيفتها تكميلية للعبادة مثل الميضأة والمدرسة والكتاب والخزانة، وأخرى تجارية ومدنية مثل الدكاكين والحمام، حسب الباحث مرسيس دوفردان.

وقد لعب هذا المجمع المعماري دورا مهما في تكوين وإعمار الأحياء في زمن النهضة المعمارية التي عرفتها فترة حكم السعديين. في هذا الربورتاج سنتناول قصة حمام باب دكالة كنموذج من روائع هذه العمارة بمدينة مراكش.

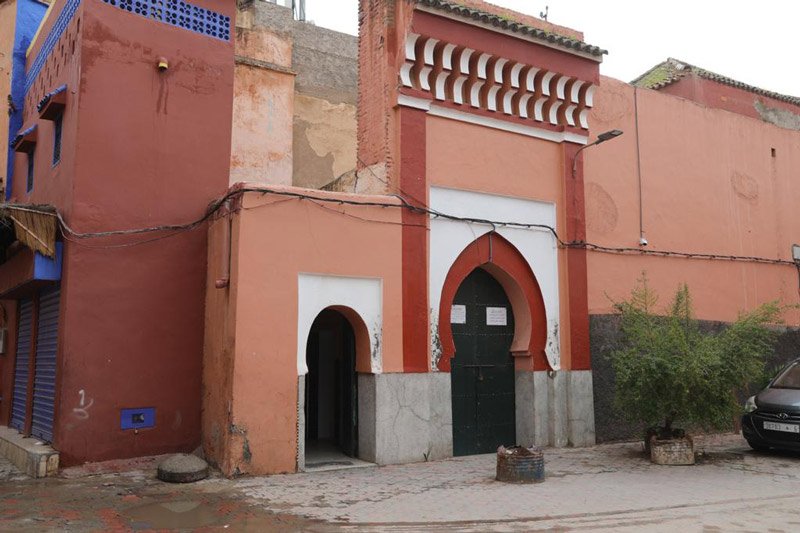

يتألف مجمع باب دكالة من صروح عديدة، إذ يقع المسجد في المركز، محاطا بمرافق متنوعة كلها تشكل مجمعا معماريا فريدا لعب دورا مهما في تكوين وإعمار الأحياء، والأمر نفسه يسري على الحمام، الذي يحتوي على مدخلين مستقلين يوجدان في الواجهة الشمالية، كل واحد منهما مخصص لجنس، وهما يفتحان في مواعيد مختلفة.

الباحث في قضايا التراث والثقافة المغربية ورئيس جمعية “منية مراكش”، جعفر الكنسوسي، قال لهسبريس متأسفا إن “التاريخ الحضري لمدينة مراكش لا يلقى الاهتمام اللازم من طرف أهل الاختصاص بالجامعات المغربية”.

ما قاله الكنسوسي واجه هسبريس وهي تبحث في قصة حمام باب دكالة، حيث اتصلت بالعديد من المهتمين بتاريخ الدولة السعدية، وكذا باقي المعالم الثقافية بدءا بالحكم المرابطي إلى القرن 19.

وإذا كان محمد الصغير الإفراني، ومحمد بن محمد بن عبد الله بن مبارك المسفيوي المراكشي المعروف بابن المؤقت، وأحمد بن خالد الناصري السلاوي الجعفري، ومحمد حجي قد اختلفوا حول تاريخ بناء مسجد باب دكالة، إذ أن الأول يشير إلى أن فترة البناء كانت بين 1557م/ 965هـ و1571 م/ 979 هـ، فيما الآخرون يردونه إلى سنة 1586م/ 995هـ، فإن حمام باب دكالة تكتمت المصادر التاريخية على تاريخ بنائه. فيما تشير حسناء الحداوي، الباحثة في التراث، إلى ما ذكره كاستون دفران، الذي رجح تاريخ تشييد الحمام ما بين 1557/ 1558 الموافق لـ965هـ، و1570/1571 الموافق لـ 978 هـ. وتضيف أن نص الوقف الذي حبسته مسعودة الوزكيتية، ابنة محمد الشيخ (مؤسس الدولة السعدية)، وأم السلطان أحمد المنصور، على مسجد باب دكالة يسمح بملاحظة خلوه من أي إشارة إلى هذه المنشأة المائية.

وترجح هذه الباحثة فرضيتين اثنتين، أولاهما أن “تاريخ بناء الحمام قد يكون تزامن وتاريخ الشروع في بناء الجامع والانتهاء منه”، والثانية أن “محرر الحوالة الحبسية لم يول اهتماما بالحمام لأنه يعد من المرافق المكملة والملازمة للمركب”.

وبخصوص تسمية الحمام، فقد أرجعته الحداوي إلى موقعه بباب دكالة لكون الحمامات كانت تسمى بصفة عامة باسم موقعها أو اسم منشئها، مشيرة إلى أن “لهذه المعلمة واجهة ثانوية شرقا، حيث مدخل الفرنق، وواجهة رئيسة بالجهة الشمالية يخترقها مدخلان رئيسان تكوينهما بسيط للغاية”.

وتتكون الواجهة الشمالية من مدخل متوج من أعلى بعقد نصف دائري تتوسطه فتحة المدخل، ومدخل آخر رئيس بعقد منكسر، خصص واحد للنساء وآخر للرجال، يؤدي كل منهما إلى ممر منعرج يفضي إلى دركاة طولها 5 أمتار، وعرضها 1.9 متر، وارتفاعها 3.50 أمتار، ويغطيها من أعلى سقف مستو من الجبص، وفي نهايتها من الجهة اليمنى توجد فتحة باب مستطيلة متوجة بعقد بحذوة فرس، تفضي مباشرة إلى قاعة المسلخ.

وعن تصميمه الداخلي، توضح الحداوي أن قاعة المسلخ تتكون من قاعة مربعة تبلغ أبعادها 4/4 أمتار، وعلوها 11.25 مترا، تعلوها قبة من خشب الأرز المنحوت وتحيط بها فتحات من كل جانب مستطيلة الشكل للتهوية والإضاءة.

أما القاعة الفسقية (الفسقية هي حوض ماء يستخدم لسقاية الزروع)، والتي كانت تتوسط الدور، فقد تمت إزالتها بعد توقفها عن تزويد المستحمين بالماء الشروب، ويتعامد على هذا الفضاء أربعة إيوانات، تحيط بها مصاطب إسمنتية يبلغ ارتفاعها 90 سنتمترا، وعرضها مترا، مغطاة بأسقف مستوية من خشب الأرز المنقوش المزين بزخارف نباتية وهندسية.

ويتم الولوج إلى القاعة الباردة من الباب الموجود بصدر الضلع الشرقي للإيوان الشرقي لقاعة المسلخ، وهو عبارة عن قاعة مستطيلة طولها 7.75 أمتار، وعرضها 4.14 أمتار، وارتفاعها 4.60 أمتار، مسقوفة بقبة نصف برميلية ذات مضاوٍ دائرية الشكل.

أما القاعة الوسطى الدافئة، فهي عبارة عن قاعة مربعة الشكل أبعاد كل ضلع منها يناهز 11.05 مترا، وهي مغطاة بقبة كبيرة علوها 8.70 أمتار، وقطرها 4.50 أمتار، مقامة على 16 من الحنايا، 4 في كل ضلع، تعلوها خوذة مُخرمة بمضاوٍ دائرية الشكل، وتتخذ الحجرة من الأسفل شكل مربع يعلوه بدن مثمن تقوم عليه رقبة القبة الدائرية، حسب دراسة أنجزتها الحداوي.

هندسة هذا الحمام تعكس الإبداع المغربي، فوسط القاعة تنفتح عليه ثلاثة إيوانات، كل منها متوج بعقد مدبب يشرف بكامل اتساعه على داخلها، فالإيوانان الشرقي والغربي حملا بثلاثة عقود، فيما استعمل عمودان من رخام كرار الأبيض في تدعيم الإيوان الشمالي، وزُين عنق كل منهما بزخرف ثعباني (محنش) ممدد، والرأسان مُعشقان بأصداف تحمل أقواسا بحذوة فرس.

أما الرواقان الجانبيان، الشرقي والغربي، فقسما إلى قسمين: واحد رئيس مغطى بقبة مقامة على مثلثات كروية، وآخر جانبي يتكون من حنايا ركنية تشغل الأركان الأربعة. فيما قسم الرواق الجنوبي إلى ثلاثة أقسام، غطي القسم الأوسط منها بقبة مقامة على قباء متقاطعة، شكلت حنايا ركنية على جانبي الرواق.

وتعتبر الغرفة الساخنة الأولى قاعة ضيقة مستطيلة الشكل، طولها 11.35 مترا، وعرضها 1.60 متر، وكانت في الأصل تتوفر على خلوتين جانبيتين طولهما 2.83 متر، وعرضهما 1.86 متر، يعلوها قبو نصف برميلي تخترقه فتحات.

أما الغرفة الساخنة ذات الشكل المستطيل، والتي يعلوها قبو نصف دائري به مضاوٍ، فهي الرئيسة في الحمام، لأنها أكثر اتساعاً من الأولى، ويتم الولوج إلى المستوقد أو القميم عبر باب فرعي بالطرف الشرقي للحمام، بنيت جدرانه بالآجر والجير.

ويتشكل المستوقد من غرفة الوقاد، حيث موضع التنور الذي توقد فيه النار لتسخين الماء، ومخزن لوقود الحمام الذي يحتل جزءا من سطحه، حيث شيدت أربعة فحول أو مدخنات، وهي عبارة عن بناء من الآجر الأحمر مربع الشكل يشكل بدن المدخنة، تخترقه فتحة جانبية تخرج منها أبخرة مستوقد الحمام، وتعلوها أنابيب حديدية توصل جزءًا من الدخان إلى الأعلى.

ويتزود هذا الحمام حاليا بمياه بئر مجاورة للمستوقد يتم تجميعها داخل خزان للماء، وينقل مباشرة إلى “البرمة” الواقعة خلف القاعة الساخنة لتزويدها بالماء الساخن والبارد.

من خلال هذه الهندسة التي تحكم بناء هذا الحمام، يتضح نموذج من الإبداع الذي صاحب النهضة المعمارية لأشراف السعديين، والتي شملت مختلف أنواع العمارة الإسلامية من حربية كبناء الأسوار والحصون والأبراج والقلاع، ودينية كبناء المساجد والزوايا والأضرحة والقباب، ومدنية كتشييد القصور والمساكن والمصانع وغرس البساتين وتصميم المياه.