سبق للقافلة أن نشرت في عام 2003م موضوعاً بعنوان: “لماذا يعجز الطب عن المواجهة؟.. والآن سارس”، ونعود اليوم إلى الموضوع نفسه لنقرأه على ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد19-) كما سمَّته منظمة الصحة العالمية. وكما كان الحال مع “سارس”، وما قبله وما بعده من أوبئة عالمية الانتشار، تبقى أسئلة الإنسان تتمحور حول علاقته بالأوبئة، وتغيُّر أو تطوُّر هذه العلاقة عبر الفترات الزمنية المتوالية التي يتطوَّر فيها الطب أيضاً، خاصة وأن الطب يبدو اليوم شبه مكتوف الأيدي، أو لنقل إنه في موقف دفاعي ضد عدو هجومي يغزو ساحات العالم بشراسة عزّ نظيرها في السنوات الأخيرة.

يتساءل الناس مع كورونا القديم وكورونا المستجد وكل الأوبئة: ماذا يجري؟ أين الأبحاث الطبية المتقدِّمة والاكتشافات المدهشة فـي كل حقل من الحقول التي ليس أقلها حقل علم الجينات؟ لماذا رغم كل هذا التقدُّم تجد الإنسانية نفسها، ومعها جيشها من العلماء والأطباء، عاجزة عن إيجاد العلاج لأمراض كهذه، وما هي هذه الأمراض أصلاً ولماذا تظهر هذه الفيروسات المجهولة ومن أين تأتي؟! وهل الأمن الصحي العالمي هش إلى درجة أن يسبِّب شخص واحد، أو عائلة بتهديده؟

تاريخ الأوبئة

وُجدت الأمراض والجراثيم منذ أن وجد الإنسان. فالجسم البشري مضيف لكائنات حية دقيقة، يفوق عددها عدد خلايا الجسم نفسه. وتشمل البكتيريا والجراثيم على أنواعها، المفيد منها والضار.

وقد أثبت علماء الأنثروبولوجيا أن الأمراض المعدية كانت موجودة خلال عصر الصيد وجمع الثمار. لكن التحوُّل إلى الحياة الزراعية قبل 10,000 عام خلق مجتمعات مستقرة ومكتظة جعلت الأوبئة ممكنة. فأمراض مثل الملاريا والسل والجذام والإنفلونزا والجدري وغيرها ظهرت لأول مرة خلال هذه الفترة.

ويبدو أن حياة الإنسان المستقرة قد حرمته تنوُّع الغذاء والحركة النشطة، مما أدى إلى إضعاف جهاز المناعة لديه، فغزته الجراثيم. وكلما أصبح البشر أكثر تحضراً، وبنوا المدن وشقوا طرق التجارة للتواصل مع المدن الأخرى، أو شنوا الحروب، أصبحت الأوبئة أكثر احتمالاً.

والحال أن الحروب بين البشر ليست وحدها التي شكَّلت المفاصل الأساسية للتاريخ منذ تلك الفترة وحتى اليوم، بل أيضاً الحروب بين البشر والجراثيم المتمثلة بالأوبئة كان لها أثر أكبر على ذلك.

حدث أول وباء مسجل خلال حرب البيلوبونيز في اليونان القديمة عام 430 ق.م. بعد أن مرّ المرض عبر ليبيا وإثيوبيا ومصر، ثم عبر الأسوار الأثينيـة أثناء قيام إسبرطة بمحاصرتها. ومات ما يصل إلى ثلثي السكان.

وشملت الأعراض الحمى والعطش والحنجــرة واللسان والجلد الأحمر والآفات. وأدى المرض، الذي يُشتبه أنه كان حمـى التيفوئيـد، إلى إضعـاف الأثينيين بشكل كبير وكان عاملاً مهماً في هزيمتهم من قبل الأسبرطيين.

وكان الطاعون الذي تفشى في فلسطين وبعض بلاد الشام من العوامل التي أدت إلى هزيمة نابليون بونابرت عند حصاره لمدينة عكا في بداية القرن التاسع عشر. وفي العقدين الأولين من القرن العشرين، أهلك وباء الكوليرا “الهواء الأصفر” مئات الآلاف في البلاد العربية على دفعتين ضربتا بلاد الشام في عامي 1901 و1913م.

غير أن أشهر أوبئة القرن العشرين كان وباء “الأنفلونزا الإسبانية”، الذي تزامن انتشاره مع نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918م وسمي آنذاك بـ “الجريب”. فقد قضى هذا الوباء على أكثر من ثلاثين مليوناً من البشر خلال ستة أشهر فقط، في حين أن ضحايا الحرب على مدى أربع سنوات كانوا تسعة ملايين فقط! وقد تفشّى هذا المرض عالمياً حتى إنه أعطى اسمه لاحقاً في الثقافة الشعبية لمرض الأنفلونزا ككل، وذلك لتشابه عوارض الوباءين.

جنود إسبان يتغرغرون بالملح والماء لمنع الأنفلونزا. 24 سبتمبر 1918م

جنود إسبان يتغرغرون بالملح والماء لمنع الأنفلونزا. 24 سبتمبر 1918مكورونا كوفيد – 19

كورونا، حسب تعريف “مركز السيطرة على الأمراض” CDC في الولايات المتحدة، هي عائلة كبيرة من الفيروسات شائعة بين البشر وعديد من أنواع الحيوانات المختلفة، بما في ذلك الإبل والماشية والقطط والخفافيش. ويمكن لهذه الفيروسات، في حالات نادرة، أن تصيب البشر ثم تنتشر بينهم، كما انتشرت سابقاً أنواع فيروسات سارس-كوف، وميرس -كوف المختلفة التي تنتمي جميعها إلى عائلة كورونا ومنها النوع الجديد كوفيد19- المنتشر حالياً.

تعود أصول هذه الفيروسات الثلاثة إلى الخفافيش. وتشبه التسلسلات، التي أُخذت من مرضى في الولايات المتحدة من كوفيد- 19، التسلسل الذي نشرته الصين في البداية عنه، مما يشير إلى احتمال انتقال هذا الفيروس مؤخراً من الحيوانات.

والحال أنه في وقت مبكر، كان لدى عديد من المرضى في مركز تفشي المرض في ووهان بمقاطعة هوبى بالصين صلة ببعض المأكولات من سوق الحيوانات الحية الشائع، مما يشير إلى انتقاله من الحيوانات إلى البشر. بعد ذلك في وقت لاحق، لم يتعرَّض المرضى إلى أسواق الحيوانات، لكن المرض استمر بالانتشار، مما يشير إلى انتشاره من شخص لآخر. بعد ذلك تم الإبلاغ عن انتشار المرض من شخص إلى شخص خارج هوبى وبعدها في دول خارج الصين.

كان لدى عديد من المرضى في مركز تفشي المرض في ووهان بمقاطعة هوبى بالصين صلة ببعض المأكولات من سوق الحيوانات الحية الشائع، مما يشير إلى انتقاله من الحيوانات إلى البشر

كان لدى عديد من المرضى في مركز تفشي المرض في ووهان بمقاطعة هوبى بالصين صلة ببعض المأكولات من سوق الحيوانات الحية الشائع، مما يشير إلى انتقاله من الحيوانات إلى البشرفي وصفه تفشي وباء كورونا الحالي في الصين، استهل “يانزونغ هيوانغ” مقالته في مجلة فورين أفيرز 5 مارس 2020م، على الشكل التالي: “عشرات الآلاف من المرضى. أكثر من 2900 وفاة. الخوف ينتشر أسرع من الفيروس. المصانع مغلقة. الطرق مغلقة. القرى مغلقة. المدن مغلقة. يُعدُّ انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 لعام 2019م من أشد الأزمات الاجتماعية والسياسية التي واجهها القادة الصينيون منذ حملة تيانانمن عام 1989م. والأزمة لا تقتصر على الصين. فلانتشار الفيروس عبر الحدود – ورد فعل الذعر لهذا الانتشار – آثار عميقة على الاقتصاد العالمي والسياسة والأمن والحكم”.

الطب في مواجهة الأوبئة

بعد الوباء اليوناني المذكور آنفاً، توالت الأوبئة والجوائح في العالم من دون انقطاع تقريباً. وحصدت ملايين الضحايا، وأحدثت تغييرات اجتماعية عميقة. وكانت معظم العلاجات، خاصة في القارة الأوروبية، تقوم على السحر والخرافات.

ومن أولى دراسات الأوبئة وما تعنيه في تطور المجتمعات، الدراسة التي قدَّمها المؤرخ والفيلسوف الفرنسي “دانيال ديفو”عام 1722م لوباء الطاعون في ذلك الوقت. وفيها يشرح أهوال تلك الأيام حيث يختلط الخيال بالواقع في وصفه معاناة البشر. والمهم في تلك الدراسة تحليله للممارسات الطبية التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وكيف أن الطب أسس، منذ تلك اللحظة، لما يعرف بـ “السلطة الحيوية” أو “البيوباور”، التي اعتبرت لاحقاً، حسب الفيلسوف ميشال فوكو في النصف الثاني من القرن العشرين أساس الحوكمة في فترة الحداثة.

وكان لا بد من انتظار اكتشافات باستور وكوخ لعالم الجراثيم في القرن التاسع عشر، واكتشاف البنسلين عام 1928م على يد فليمنغ، لكي تتنفس الإنسانية الصعداء، ويتم إنقاذ حياة مئات الملايين من البشر من عدو مخيف اسمه الجرثومة.

ألكسندر فليمنغ مكتشف البنسلين عام 1928م

ألكسندر فليمنغ مكتشف البنسلين عام 1928موعلى مدى أكثر من نصف قرن ظل الخط البياني المؤشر لانتصارات الطب على الجراثيم يتجه صعوداً، فأمراض مثل السل، الكوليرا، السفلس، وغيرها لم تعد قاتلة، بل صار علاجها أمراً ممكناً إذا تم ذلك في الوقت المناسب. كما أن اللقاحات أمّنت دروعاً واقية للأجسام غير المصابة، بحيث إن تفشي الأمراض الجرثومية كأوبئة صار أمراً مستبعداً.

المبالغة في التفاؤل

حسبما نُشر في القافلة عام 2003م، فإنه قبيل ظهور وباء سارس بأشهر قليلة كانت مجلات علمية وطبية قد نشرت أبحاثاً تفيد أن المعركة بين المضادات الحيوية والجراثيم قد حسمت لصالح الأخيرة أو تكاد.. وأن الإنسانية مهدَّدة بأن يأتي يوم تكون فيه، فـي مواجهة الفيروسات والجراثيم، عزلاء لا تمتلك أية وسيلة للمقاومة. هذه الإنسانية نفسها، كانت قبل عقود، قد غدت واثقة من قدرتها على مواجهة أخطر الأوبئة وأشدّها فتكاً.. أو على الأقل أنها تسير قدماً بهذا الاتجاه. وقد صرح في هذا الخصوص رئيس جهاز الصحة العامة الأمريكية ويليام ستيوارت في عام 1969م: “لقد حان الوقت لإغلاق كتاب الأمراض المعدية، ونعلن النصر في الحرب ضد الآفات”.

فجأة أخذت تظهر ملامح أوبئة جديدة ليست فـي الحسبان. كان من أولى الصدمات، في ثمانينيات القرن العشرين، ظهور “الإيدز”، مرض غامض فتّاك مجهول الأصل، ثم فوجئت الإنسانية، وهي لم تستيقظ بعد من المفاجأة الأولى، بمرض آخر جديد حرم كثيرين من أكل اللحوم لسنوات طويلة وأودى بالملايين من القطعان لأن الطب عجز عن مداواتها.. جنون البقر.. ثم سارس، واليوم كورونا المستجد الذي يعم العالم.

ويعتقد الطبيب المتخصص في الأمراض الجرثومية، الدكتور مروان عويضة، أن النظرة التي كانت تُبجّل قدرات الطب في القضاء على الأمراض الجرثومية قبل نحو ربع قرن، صارت اليوم أكثر تواضعاً. لا بل إنها انتقلت من فكرة القضاء على الجراثيم إلى التفكير في طريقة للتعايش معها.

كذلك استنتجت إحدى دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي الصحية عام 2018م، أن التقدُّم الطبي والصحي العام قد مكننا من احتواء بعض تأثيرات المرض والوفيات الناجمة عن هذه الأوبئة بشكل أفضل. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يبدو أن تعرّضنا الجماعي للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لأزمات الأمراض المعدية آخذ في الازدياد.

خيبة أمل

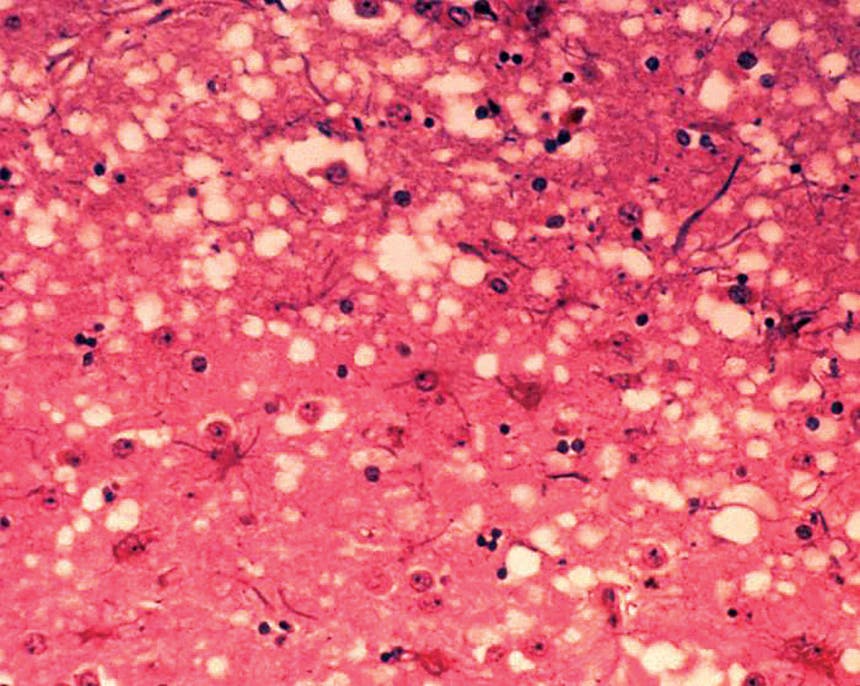

وتجلّى عجز الطب عن المواجهة أيضاً في وباء “جنون البقر” الحيواني المنشأ والقادر على اجتياح الإنسان أيضاً. فأمام فقدان أي علاج للأبقار المصابة، واحتمالات تفشيه الخطيرة، لم يكن هناك من “حل” لمواجهة هذا الوباء سوى إبادة كل قطيع يظهر هذا المرض على بقرة واحدة فيه! يقول البروفيسور بيار ماري ليدو، المدير في مركز البحوث العلمية الفرنسية والباحث في معهد باستور: “في حين أن الهدف المعلن لبحوث علماء الأحياء هو إطالة عمر الإنسان، تأتي الأمراض المعدية الجديدة لتهدد كل إنجازاتنا دون أن نستطيع تنظيم هجوم معاكس حتى الآن”.

أنسجة دماغ بقرة مصابة بمرض جنون البقر تظهر ثقوب مجهرية نموذجية في المادة الرمادية

أنسجة دماغ بقرة مصابة بمرض جنون البقر تظهر ثقوب مجهرية نموذجية في المادة الرماديةففي مجال محاربة البكتيريا، طوّر الإنسان أشكالاً متعدِّدة من المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا المختلفة مثل تلك المسببة للملاريا والسل. أما الفيروس الذي يختلف حجماً وتركيباً عن البكتيريا، فلا يحارب مباشرة بالأدوية، بل بتنشيط جهاز المناعة في الجسم من خلال إعطائه جرعة مخففة من الفيروس نفسه تدفعه إلى إنتاج الأجسام المضادة التي تهاجمه وتشلّ حركته عندما يدخل الجسم بشكل جدّي. وهذا ما يعرف بالتلقيح. إذاً، لإنتاج لقاح ضد فيروس ما يجب أن نتعرَّف عليه أولاً، وهذا يحدث بعد وقوع الإصابة. فالفيروسات كائنات مجهرية يلزم تكبيرها مئات آلاف المرات لرؤيتها، توجد في الماء والحيوان والتربة. لذلك، من غير الممكن البحث عنها واصطيادها قبل ظهورها داخل الجسم مسببة له المرض. وحتى عند التعرُّف على الفيروس، فإن ذلك لا يعني بالضرورة التمكن من إيجاد لقاح مضاد له. وفي هذا المجال، يقول مدير البرامج الصحيّة في “منظمة اليونيسيف” الدكتور علي الزين: “إذا كنا نستخدم فيروساً واهناً للقاح ضد الحصبة مثلاً، فإننا لا نستطيع ذلك تجاه مرض الإيدز، لأن لا أحد يجرؤ على ذلك. فنحن لا نعرف إن كانت الفيروسات المستخدمة وهنت بالفعل أم لا”. ويضيف: “إن التطورات التقنية ساعدت في الكشف عن طرق معالجة كنا نجهلها، حتى إن التقنيات العسكرية صارت تستخدم في الطب وحقَّقت نجاحات كثيرة. لكن هذا لا يعني أن أسطورة الطب القادر على القضاء على أي مرض صحيحة. فهناك مشكلات جديدة تظهر، وبعضها يأخذ منحىً تفجيرياً”.

فالجراثيم حسبما تبيّن للأطباء والعلماء أقوى بكثير مما كانوا يتصورون، وهذا أمر لا يدعو إلى الاستغراب، فهي كائنات حية، تتغير حسب ظروفها، ولديها القدرة على أن تتطور للدفاع عن نفسها والبقاء، وحتى لأن تصبح أكثر فتكاً. وعلى سبيل المثال، فإن دواء البنسلين كان كفيلاً في الماضي بالقضاء على “داء الرئة”، إلا أن الجيل الجديد من الجراثيم نفسها بات قادراً على مقاومة البنسلين ومضادات حيوية أخرى، خاصة وأن سوء استعمال هذه المضادات الحيوية منح الجرثومة قوة وقدرة على التنوُّع. ويحذر الدكتور عويضة من أننا في ظل هذه الحلقة المفرغة قد نصل إلى “حقبة ما بعد المضادات الحيوية” ولا أحد يعرف ما قد يحصل في هذه الحال. فالفيروس مثل البكتيريا ينهزم ويتراجع، إلى أن يطوّر أسلحته ويعود إلينا في ثوب جديد.

نمط الحياة أيضاً وأيضاً

وكما حصل من تغيير في نمط الحياة في العصر الزراعي وأدى إلى ظهور الجراثيم التي عرفناها حتى اليوم، هكذا يحصل في عصر العولمة. فإذا كان الإنسان قديماً يأكل ما يزرعه، فإنه الآن لا يعرف شيئاً عن مصدر طعامه، إذ إن عملية الاستيراد تشمل كل شيء بالإضافة إلى طريقة التصنيع. وهذه خزانات تحمل معها أشياءً لا نعرفها، ولا شيء يضمن عدم احتوائها على جراثيم مسالمة أو قاتلة لم تكن موجودة أصلاً في البلد المستورد.

إلى ذلك يبدو أن نجاح الطب في إطالـة عمـر الإنسان كان سيفاً ذا حدين. إذ يرى الدكتور عويضة “أن الهدف، أي جسم الإنسان، صار سهلاً على الجرثومة التي تسعى إلى اختراقه، ولا سيما أن الإنسان صار يعيش عمراً أطول، مما يجعله ضعيف المناعة أكثر فأكثر”.

يصبح السؤال مشروعاً مع وباء كورونا كوفيد- 19: مع تدهور بيئة الأرض، وضعف جهاز المناعة عند الإنسان، هل سيصبح الطب سلاحاً غير فعَّال وعاجزاً عن مواجهة جراثيم مجهولة تنتشر في بيئة ملائمة للأوبئة والجوائح؟

يصبح السؤال مشروعاً مع وباء كورونا كوفيد- 19: مع تدهور بيئة الأرض، وضعف جهاز المناعة عند الإنسان، هل سيصبح الطب سلاحاً غير فعَّال وعاجزاً عن مواجهة جراثيم مجهولة تنتشر في بيئة ملائمة للأوبئة والجوائح؟السؤال الكبير

مع تغير نمط الحياة، وعادات الأكل، وانتشار السمنة، والاكتظاظ في المدن، يصبح جهاز المناعة ضعيفاً وجسم الإنسان سهلاً لاختراق الجراثيم. خاصة وأن الطب لم يتوصل إلى علاج للفيروسات، والطريقة الوحيدة لمحاربتها هي تقوية جهاز المناعة، أي عكس ما تمليه الحياة العصرية.

لهذه الأسباب، يصبح السؤال مشروعاً مع وباء كورونا كوفيد19-: مع تدهور بيئة الأرض، وضعف جهاز المناعة عند الإنسان، هل سيصبح الطب سلاحاً غير فعَّال وعاجزاً عن مواجهة جراثيم مجهولة تنتشر في بيئة ملائمة للأوبئة والجوائح؟

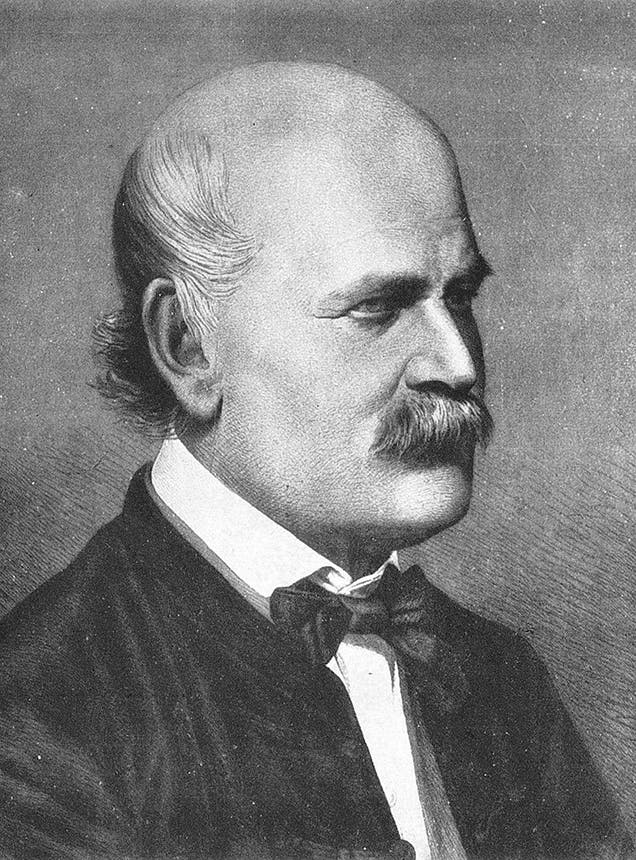

تعقيم اليدين وأجناتس سيملفيس

تعقيم اليدين هو اليوم عادة بديهية، خاصة في المستشفيات والعيادات الطبية، لكنها لم تكن كذلك في منتصف القرن التاسع عشر. وكان على أحدهم أن يكتشفها، وهذا ما فعله الطبيب المجري أجناتس سيملفيس 1818-1865م. لقد اكتشف أن ربع الأمهات يتوفين عند الولادة بحمى النِفاس بسبب عدم تعقيم الأطباء والممرضين أيديهم عند الولادة.

يطلق عليه اليوم لقب “أبو مكافحة العدوى”. لكن في حينها، رفض الفريق الطبي، الذي كان يعمل معه في مستشفى في فيينا، استنتاجاته، ولم يُجدد له عقد عمله. اضطره ذلك للعودة خائباً إلى موطنه في بودابست، حيث توفي بعد خمس سنوات في مصحة للأمراض العقلية.

لو كان سيملفيس على قيد الحياة اليوم، لاندهش كيف أن المليارات يسمعون الآن نداءاته وسط جائحة كورونا. فكما أنقذ الملايين ووُصف بـ “منقذ الأمهات”، ربما يصبح غسل اليدين اليوم وتعقيمهما، حسب نصائحه، منقذ مئات الملايين من البشر.

**حقوق النشر محفوظة لمجلة القافلة، أرامكو السعودية