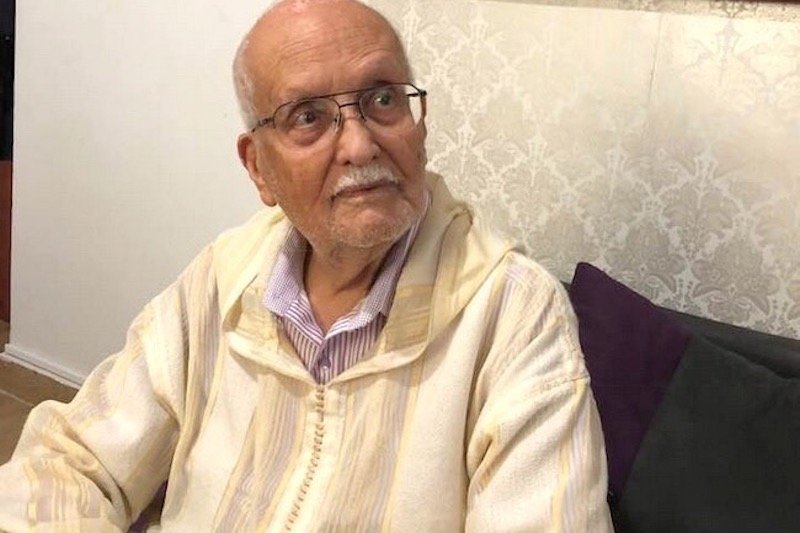

بعد قرابة قرن من العيش على هذه الأرض، يرحل محمد المعزوزي عقب مسار مديد في دواليب السلطة، وتسطير حدود البلاد، والدفاع عن وحدتها الترابية، والتأريخ لجزء من ذاكرتها محاط بضوابط السرية والتكتم في مرحلتي الاستعمار والاستقلال.

وكان المعزوزي شاهدا على مراحل مفصلية من التاريخ المغربي الجزائري، بفعل تقلده مسؤوليات حساسة، من بينها مسؤوليته الباشوية في مدينة وجدة الحدودية من سنة 1958 إلى حدود استقلال الجزائر سنة 1962.

وفي سنوات عيشه الأخيرة، كان من بين من مكنهم الفقيد من الاطلاع على أرشيفه، وأسر لهم بكثير مما عاشه، وقدمه لبلده، وطمح إلى تحقيقه، الأكاديمي محمد لومة، الذي وصفه بـ”المؤرخ ورجل الدولة الحاج محمد المعزوزي” في مذكرات الفقيد التي دونها، ونشرها في كتاب عنوانه: “دفاعا عن تحرير المغرب وتحصين وحدته الترابية”.

يقول محمد لومة إن المغرب قد فقد يوم الأحد (31 يناير) رجل دولة كبيرا، “امتدت نشاطاته الحكومية والسياسية والإبداعية، على مستوى التوثيق والكتابة، لحوالي 85 سنة، من عمره البالغ 99 عاما”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عرج لومة على مسار الفقيد منذ حصوله على دبلوم الدراسات التجارية في ثانوية الخوارزمي سنة 1940، في وقت كان فيه قلة من المغاربة من حصلوا عليه، ثم حصوله على شهادة معهد الدراسات العليا المغربية، التي كان خريجوها يتولون الترجمة على المستوى الرسمي، ليصير رئيسا لقسم الترجمة ببلدية مسقط رأسه الدار البيضاء سنة 1942، ثم رئيسا لقسم المواد الغذائية الخاضعة لـ”نظام الحصص”، الذي كان “وظيفة مهمة جدا” في زمن الحرب العالمية الثانية.

بعد هذا، يزيد لومة، التحق الفقيد بالمدرسة الإدارية وتخرج فيها عام 1951، علما أنه نسق بعد ذلك مع ولي العهد آنذاك، بحكم علاقته به، نظرا لعضويته في جمعية قدماء الدار البيضاء مع رفيقه مولاي المهدي الصقلي.

ويذكر المصرح أنه بعد “غمة نفي العائلة المالكة إلى مدغشقر”، ذُكرت “المكانة الخاصة للحاج المعزوزي ورفيقه الصقلي، فعينهما محمد الخامس في 15 فبراير 1956 على رأس عمالة مراكش”، علما أن الملك الراحل “لم يستطع قبل ذلك تعيين أحد هناك، لأنه كان يداري الكلاوي في ذلك المنصب، ولكن بعد وفاته بعشرين يوما سمى المهدي الصقلي عاملا على مراكش، وجعل محمد المعزوزي خليفة له”.

ويضيف لومة: “اشتغل المعزوزي هناك إلى أن عين الصقلي عاملا على فاس، فظل يمارس مهامه على رأس عمالة مراكش، ثم أصبح عاملا بالنيابة فيها بقرار من وزير الداخلية، ليعين بعد ذلك كاتبا عاما على إقليم أكادير، في سنة 1957، في وقت كان يمتد فيه الإقليم في الجنوب كله إلى طرفاية وتندوف، أي ما يعادل الآن حوالي 12 إقليما”، وهناك، عاصر “فترات ساخنة من تاريخ المغرب الحديث، من بينها معارك فرنسا وإسبانيا للقضاء على جيش التحرير في الجنوب، في يناير وفبراير 1958، كما نصّب عددا من المقاومين الذين عينهم محمد الخامس قوادا إداريين في مناطق سوس”.

بعد هذه التجارب، يتحدث الأكاديمي عن استدعاء الحاج المعزوزي وتعيينه باشا على وجدة في 30 يناير سنة 1958، في وقت كانت فيه هذه المدينة “الواجهة الرئيسية للمغرب مع النظام الجزائري”، حيث “أشرف على استقبال عشرات الآلاف من النازحين الجزائريين، وتنظيم خيام ومراكز إيواء من خلال الهلال الأحمر المغربي وعمالة وجدة”، كما كان “يذهب على قدميه حتى بركان ومداغ لترسيم الحدود مع الجزائر، حتى قبل استقلالها”، وكانت تمر على يديه “الأسلحة التي كان يبعثها محمد الخامس سرا للجزائريين، بقوافل تديرها عناصر الأمن الوطني”.

ويسجل المؤرخ المغربي أن الفقيد يعد “خزانا للمعلومات حول هذه المرحلة الساخنة من 1958 وحتى 1962″، ثم يستدرك قائلا: “لكن، لم يكن يمكن له، بسبب موقعه كرجل دولة، أن يبوح بكل شيء حول هذه المرحلة”.

وفي التصريح ذاته، يتطرق لومة إلى مرحلة تعيين الفقيد عاملا على تازة بعد استقلال الجزائر، ليشهد إثر ذلك مرحلة معارك حاسي البيضاء، في شهري أكتوبر ونونبر من سنة 1963، حيث “أعد ملفا ميدانيا عن حدودنا مع الجزائر، في مرحلة الصراع المؤسف بيننا وبينهم، وهو ملف ذهب به إلى منظمة الوحدة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي حاليا، وقدمه للمناقشة”، كما “ساهم في ملف قدم بجامعة الدول العربية، للتعريف بخلفية هذا الصراع المسلح”.

واستمر ارتقاء المعزوزي في المناصب بعد هذه المرحلة، حيث يقول المصرح: “نتيجة نجاحاته في أكادير ووجدة وتازة، ارتأى الملك الحسن الثاني تعيينه عاملا على إقليم الدار البيضاء، وهو ما كان يعني في سنة 1964 تسيير شخص واحد عشرة أقاليم، هي: أزمور، الجديدة، سيدي بنور، برشيد، سطات، خريبكة، بن أحمد، بنسليمان، والنواصر”، ثم في أبريل 1966 دخل وزارة الداخلية، وتكلف بالحدود وصار خبيرا ميدانيا.

في هذه المرحلة، يذكر المتحدث أن الراحل أصدر دراسات قدمت لمجموعة من المؤتمرات الدولية، وأنجز حوالي 6 كتب وزعتها وزارة الخارجية حول الصحراء الجنوبية والصحراء الشرقية، أبرزها كتاب أصدره مع مولاي الهاشمي العلوي، الذي كان مديرا للشكايات في ديوان الملك الحسن الثاني.

ورغم صراعاته مع الجنرال أوفقير، استمرت مهام الحاج المعزوزي الذي “كانت له حظوة خاصة لدى الملك الذي كان يعرفه منذ كان صغير السن، وكان يناديه: عمي المعزوزي”، فصار في سنة 1967 مديرا للشؤون العامة بوزارة الداخلية، ثم في سنة 1968 عاملا ملحقا بديوان وزير الداخلية، ليعين بعد ذلك في 15 ماي من سنة 1970 على إقليم أكادير، حيث أعاد بناء المعهد الإسلامي بتارودانت بعدما كان على وشك الانهيار، وقام بـ”أنشطة ثقافية كبيرة أخرى”، قبل أن يصير في منتصف يونيو من سنة 1971 منسق الجهة الاقتصادية أكادير-ورزازات-طانطان.

وكانت اللحظة الفارقة في مسار الفقيد، مقتل ابنه البكر في انقلاب الصخيرات، بعدما درس في جامعة السوربون بفرنسا، وعاد معينا من طرف الملك الحسن الثاني في كتابته الخاصة، وطلب آنذاك “إعفاءه من المهام الميدانية”.

بعدها، يقول لومة: “عين سنة 1972 رئيسا لمصلحة الحدود والجيوب الشمالية المحتلة، وبعدما توفي خصمه أوفقير الذي كان يضايقه (…) وأعطاه الحسن الثاني طائرة خاصة وبعثه إلى مدينة بشار بالجزائر (…) حيث كانت له اجتماعات لعدة أيام حول الحدود، وبقيت عنده وثائق هذه المرحلة إلى حدود السنوات السبع الماضية، فقدمها، لاحتوائها أسرار الدولة إلى الوثائق الملكية بمحضر”.

ومن بين المهام التي كلف بها الملك الحسن الثاني الفقيد، وفق المصدر ذاته، إعداد دراسة تحليلية، في السادس من شهر دجنبر سنة 1972، حول رسم الحدود المغربية مع الجوار، عقب اتفاقية يونيو 72 مع الجزائر، حول مشاكل سبتة ومليلية المحتلتين، والجيوب الجنوبية.

ويستحضر الأكاديمي مؤلفات الفقيد محمد المعزوزي عن الصحراء الوسطى والصحراء الجنوبية، ومذكراته بوصفه عامل إقليم، “علما أنه لم يكتب يوما عامل إقليم مذكراته كما كتبها هو”.

كما يتحدث لومة عن منشورات الفقيد من قبيل “نصف قرن من الوحدة الترابية”، وصولا إلى آخر أعماله الصادرة سنة 2012، بعنوان “تأملات قبيل الرحيل”، ويضيف: “لقد شكل جمعية ضحايا انقلاب الصخيرات، وبقي فيها حتى الأخير (…) وساعدني في كتابي حول انقلاب الصخيرات الذي أصدرته في طبعتين، بكمية هائلة من المحاضر، واعترافات الضباط، ولولاه لم يكن من الممكن أن أصل إلى محاضر وزارة الدفاع، والقضاء العسكري”.

ويزيد المتحدث في شهادته حول الفقيد: “كان نزيها، وكان له ميل للحركة الوطنية أيام الاستعمار (…) وأسدى حقيقة خدمات لها. ولكن، كرجل سلطة، كان محايدا، ولم ينحز لتنظيم سياسي، وكانت له علاقة طيبة مع الجميع”.

ويستحضر الأكاديمي محمد لومة، في حديثه مع هسبريس، “الغيرة الكبيرة للحاج محمد المعزوزي على وطنه”، قائلا: “كان يحتج على استثناء سبتة ومليلية المحتلتين من توقيت الأذان، والنشرة الجوية، وإقصائهما من الانتخابات”، وهي “أمور ظلت تخلق له مشاكل مع بعض الجهات الإدارية، التي لم ترتح لهذا الخطاب”.